La Langue Kurde

Avec 40 à 45 millions de locuteurs, la langue kurde est la quatrième langue la plus parlée au Moyen-Orient après l’arabe, le turc et le persan. La langue est un élément essentiel de l’identité des kurdes en tant que peuple. Pourtant cette langue n’est pas unifiée et n’a jamais été standardisée. Le kurde compte en effet de nombreux dialectes, assez éloignés les uns des autres pour certains.

Le

kurde est une langue appartenant à la famille des langues indo-européennes et

plus précisément à la branche indo-iranienne de cette famille. Il est parlé par

les kurdes, qui peuplent une vaste région appelée le Kurdistan, qui se répartit

aujourd’hui entre quatre Etats : le Sud-Est de la Turquie, le Nord-Ouest de

l’Iran, le Nord de l’Irak et le nord de la Syrie.

Il existe également des îlots de peuplement kurdes dans

d’autres pays, du fait de déplacements et de déportations au cours de

l’Histoire. Ainsi, on trouve des communautés kurdes et kurdophones dans les

pays du Caucase, les pays d’Asie centrale, en Russie, au Liban et en Israël. Quelques

millions de kurdes ont également fuit leur pays au cours des dernières

décennies et constituent des diasporas plus ou moins importantes dans

différents occidentaux.

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la

répartition géographique des différents dialectes du kurde ainsi qu’à leurs

origines, avant de voir si les locuteurs de ces dialectes peuvent se comprendre

et enfin nous allons analyser les politiques de défense, de développement et de

standardisation du kurde.

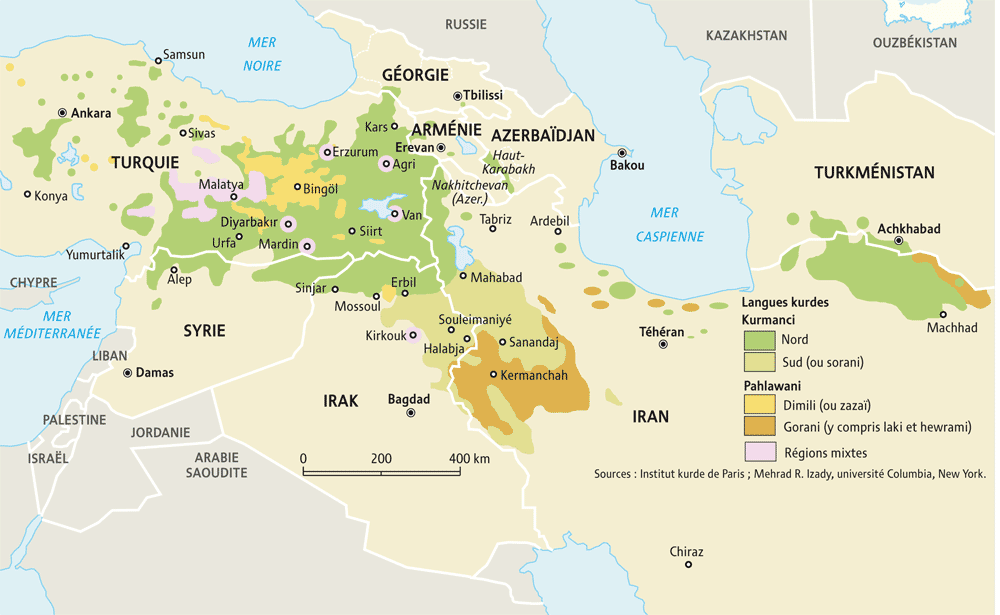

La répartition des dialectes kurdes et leurs origines

Le

kurde est divisé en quatre dialectes que sont le Kurmandji et le Sorani qui

sont les plus apparentés, le Gorani (y compris Laki et Hewrami) et le Dimili

(ou Zazaki). Le Gorani et le Dimili partagent des particularités et des

caractéristiques communes comme cela a été révélé par des chercheurs, malgré le

fait que les locuteurs de ces deux dialectes soient les plus éloignés

géographiquement parmi les kurdes.

Le Kurmandji est le

seul dialecte parlé dans les quatre parties du Kurdistan, puisqu’on le retrouve

dans le Sud et l’Est de la Turquie, dans le Nord de la Syrie, dans le

Nord-Ouest de l’Iran et dans le Nord de l’Irak, plus précisément dans la partie

nord de la Région Autonome du Kurdistan, ainsi que dans les grandes métropoles

de Turquie telles que Istanbul où on estime à 3 millions le nombres de kurdes.

Le Sorani est parlé dans le Sud de la Région Autonome du Kurdistan d’Irak ainsi

que dans l’Ouest de l’Iran. Le Gorani est parlé dans le Sud des régions kurdes

d’Iran et dans une moindre mesure d’Irak, et le Dimili est parlé dans le Nord

des régions kurdes de Turquie.

Carte des zones de répartition des différents dialectes kurdes. Source: Institut Kurde de Paris

Il faut savoir que ces deux derniers dialectes sont considérés comme des variétés en danger par l’Unesco parce qu’ils comptent peu de locuteurs et de transmission intergénérationnelle.

L’existence de

ces différents dialectes s’explique par des raisons à la fois géographiques,

historiques, politiques et linguistiques.

En effet la langue varie naturellement dans l’espace, en société et à

travers le temps. La variation est un facteur constitutif des langues.

Cela est d’autant plus déterminant pour ce qui est de la géographie du

Kurdistan, dont le relief montagneux a toujours rendu difficile les échanges et

les communications. Donc les régions ont développé et gardé des particularités

spécifiques. Enfin,

l’unification des langues relève toujours de décisions politiques, de

construction des Etats-nations notamment. Les Kurdes n’ont pas eu la

possibilité de fonder un Etat et de faire émerger une langue commune, les

dialectes se sont donc conservés.

Sans unification, chaque dialecte s’est

aussi un peu développé sous la contrainte des langues officielles des Etats

modernes issus de la Première Guerre Mondiale, dans lesquels vivaient ses

locuteurs. Par exemple le Sorani a beaucoup emprunté de mots à l’arabe ou au

persan, alors que les kurdes de Turquie (Kurmandji) ont sur le plan lexical

emprunté des mots au turc.

Il existe également des différences

grammaticales entre les différents dialectes kurdes. Par exemple le Kurmandji conserve le genre grammatical

(masculin-féminin) alors que le Sorani ne l’a pas. Le Dimili lui aussi conserve

le genre grammatical qui se manifeste même dans les pronoms personnels. Le

Kurmandji a deux types de pronoms, le nominatif et le cas oblique, alors que le

Sorani a réduit cela à un seul groupe. Il y a également des différences

phonologiques entre les dialectes.

Mais avec toutes ces différences, les

locuteurs de ces dialectes peuvent-ils se comprendre entre eux ?

L’intercompréhension

entre les différents dialectes

Il y a encore 30 ou 40 ans,

l’intercompréhension était très réduite et elle dépend encore aujourd’hui de la

distance géographique. Plus les locuteurs des différents dialectes vivent dans

des régions proches plus ils auront de chances de se comprendre.

Avec le développement des télévisions

par satellite et des médias en ligne plus tard, les quatre dialectes, mais

surtout le Kurmandji et le Sorani, se diffusent largement. Les télévisions, de

la Région du Kurdistan d’Irak notamment ont fait beaucoup d’efforts dans ce

domaine. Elles ont popularisé les différentes variétés du kurde, et familiarisé

les locuteurs aux différences lexicales et grammaticales.

En outre, les kurdes ont désormais

beaucoup plus de possibilités de se rencontrer, que ce soit au Kurdistan ou en

diaspora. Il y a aujourd’hui une mobilité des personnes qui n’existait pas du

tout, ou très peu, autrefois.

Défense,

développement et standardisation du kurde

La défense, la diffusion ou les efforts

de standardisation du kurde varient selon les époques et les Etats dans

lesquels vivent aujourd’hui les kurdes (Irak, Iran, Syrie et Turquie).

En Irak, malgré la répression féroce

qu’ont subit les Kurdes, leur langue n’a jamais été interdite officiellement.

Donc l’enseignement, la standardisation ou encore la littérature, ont toujours

plus ou moins été possible. Bien entendu,

les Kurdes ont fait face à de nombreuses discriminations et répressions en

raison de l’utilisation de leur langue, en particulier sous le régime baasiste où

de nombreux Kurdes ont été arrêtés et même exécutés pour avoir écouté des

chansons kurdes par exemple.

En Turquie, le kurde

a été interdit, y compris en privé et au sein des familles, dès la création de

la République turque en 1923, et tous les travaux sur la langue kurde ont été

assimilés à du terrorisme. Il y a donc eu un développement de groupes de

travail en diaspora. On peut par exemple citer le Séminaire Kurmandji ou le

groupe « Vaté » pour le Zazaki (Dimili), qui ont documenté la langue,

archiver des chansons, des histoires et travaillé à la normalisation de

l’orthographe.

Il faut noter

qu’aujourd’hui des acteurs ou des militants sociaux se servent des ressources

linguistiques des différents dialectes pour répondre à des besoins spécifiques

pour ce qui est des termes nouveaux, des néologies de vocabulaire. L’Institut Kurde de Paris a par exemple crée

un dictionnaire franco-kurde avec 85 000 mots des quatre dialectes.

Depuis quelques années, le kurde n’est plus formellement interdit en Turquie et a même été mis dans le système éducatif, mais en optionnel. Mais dans la pratique cela est très inégalitaire. Par exemple la Turquie envoie chaque année près de 1 500 professeurs en Europe pour enseigner le turc aux immigrés et à la diaspora turque, alors que pour les millions de Kurdes vivants en Turquie, seulement quelques dizaines de professeurs sont recrutés par l’Education Nationale turque, et ce malgré les très nombreuses demandes et revendications des familles pour l’enseignement du kurde.

Avec toutes les

destructions qu’a connu le Kurdistan à travers l’Histoire, beaucoup de sources

écrites ont disparu. Malgré cela des œuvres littéraires kurdes du 16éme siècle

notamment, ont pu être conservées, telles que celles des écrivains Ali Hariri,

Malaye Jaziri, Faqi Tayran ou encore Ahmad Khani.

Le véritable

développement d’une littérature en langue kurde remonte à l’époque de la

Première Guerre Mondiale. Les Kurdes se rendant compte qu’ils ont perdu sur le

terrain militaire et politique, tentent de sauver ce qui peut l’être, la langue

et la littérature qui serviront à dénoncer leur condition.

La langue kurde, malgré sa diversité, est donc

profondément unie et représente un élément essentiel de l’identité de ce peuple

qui est par ailleurs divisé sur le plan politique, historiquement réparti en

principautés ou seigneuries rivales sous domination de différents empires, et dont

le territoire est désormais divisé entre quatre Etats.

La défense

de leur langue est perçue par les kurdes comme un enjeu existentiel pour leur

survie en tant que peuple.

Sincères remerciements

au professeur Salih Akin de l’Université de Rouen pour son aide précieuse à la rédaction

de cet article.

Remerciements

particuliers à l’écrivain Kurde Farzin Karim.